太極拳は、動きそのものはゆっくりしているにもかかわらず、いざ覚えようとすると意外に時間がかかるものです。特に套路(とうろ)と呼ばれる「型の連続動作」は、一見すると複雑で、動きも多く、初心者の方にはなかなかハードルが高く感じられるかもしれません。

ですが、実は中国に古くから伝わる、とても効果的で自然な「学び方」があるのをご存じでしょうか?

まずは気持ちのよい「導引」から始めましょう

太極拳の套路をいきなり丸ごと覚えるのではなく、まずはゆったりとした「導引(どういん)」や簡単な気功動作から入るのが伝統的な方法です。… 続きを読む

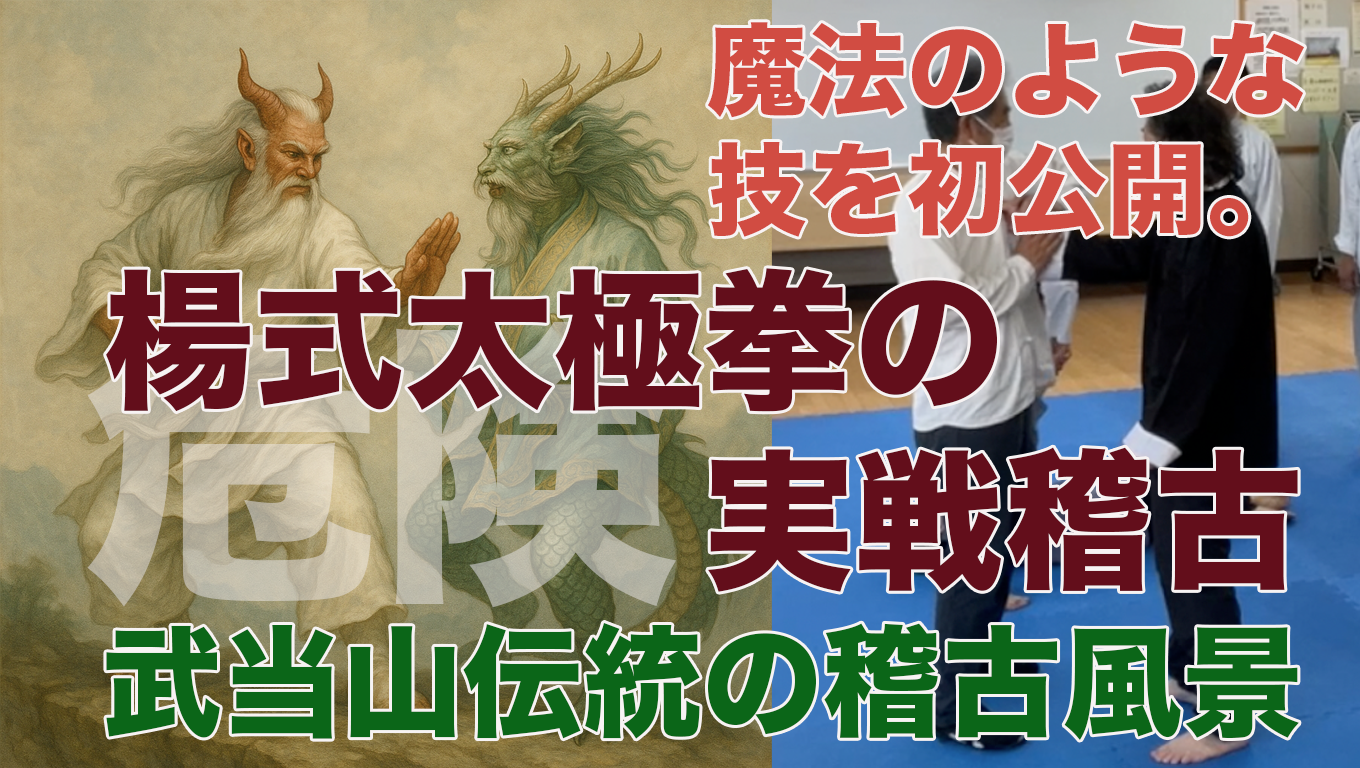

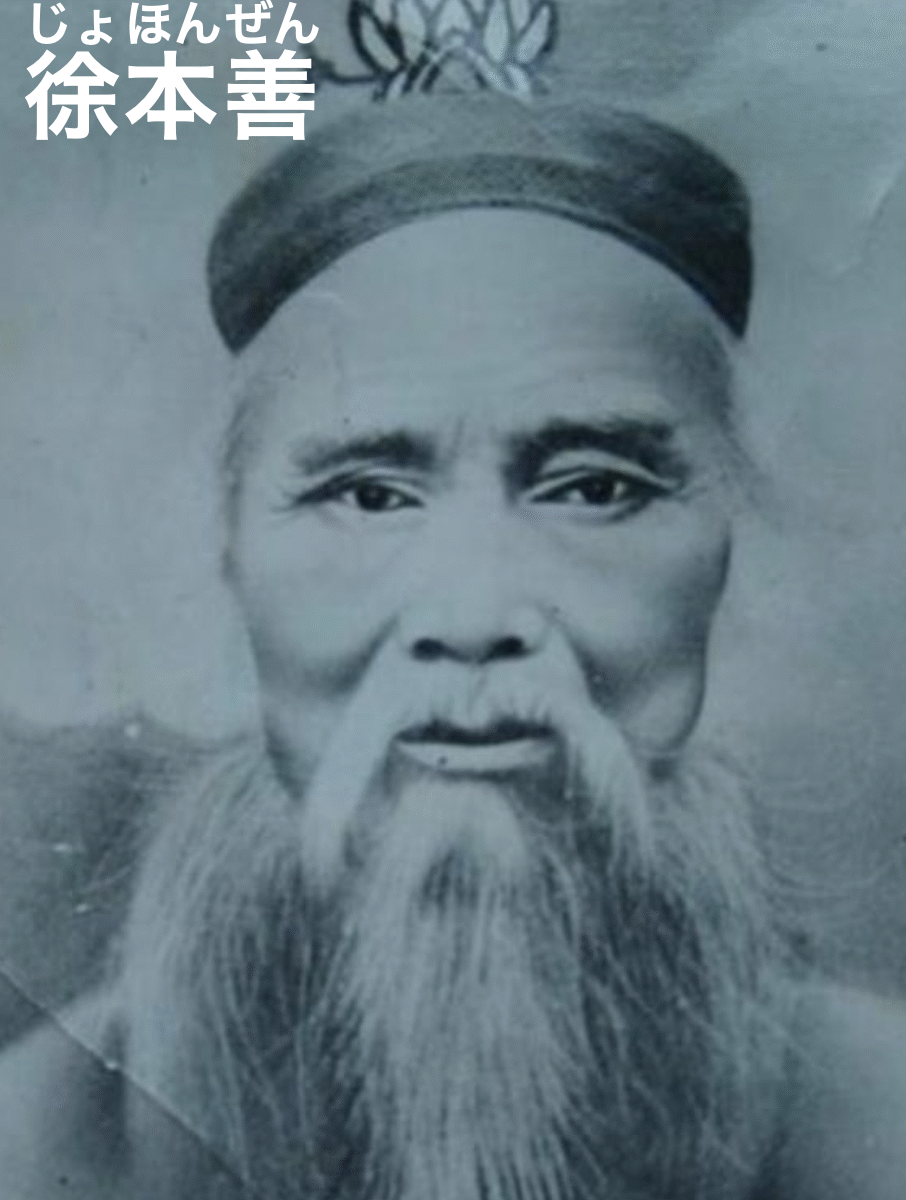

毎日の稽古は、武当山で行われていた稽古と同じ模様で、今の武当山ではなく、崩壊前の武当山には武当道派があり、その結社として黄金蓮結社が中国全土の市中で活動していました。

毎日の稽古は、武当山で行われていた稽古と同じ模様で、今の武当山ではなく、崩壊前の武当山には武当道派があり、その結社として黄金蓮結社が中国全土の市中で活動していました。

18才ごろから働いていた、大阪ミナミ(現中央区)の宗右衛門町ダイヤモンドビル6階のサパークラブ「クレージーホース」。

18才ごろから働いていた、大阪ミナミ(現中央区)の宗右衛門町ダイヤモンドビル6階のサパークラブ「クレージーホース」。

私の太極拳の師は、かつて大阪最大の任侠組織で「代貸」を務めていた私の祖父の用心棒をしていた中国人です。

私の太極拳の師は、かつて大阪最大の任侠組織で「代貸」を務めていた私の祖父の用心棒をしていた中国人です。