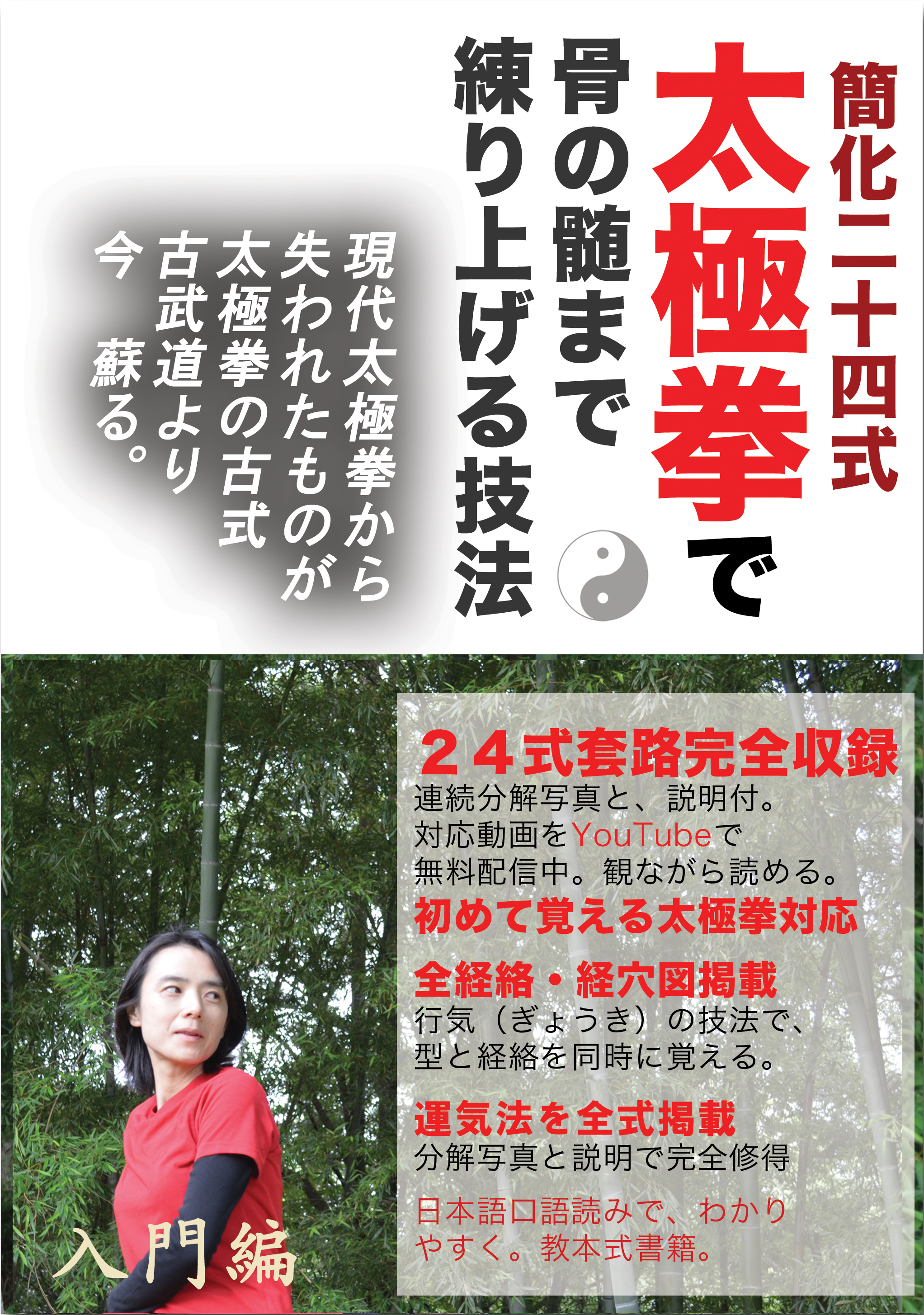

2014年に出版した拙著『簡化24式太極拳で骨の髄まで練り上げる技法』は、おかげさまで多くの読者の皆様に支えられ、出版10年を超えることが出来ました。本書では、24式太極拳を通じての「行気(ぎょうき)」の技法をも紹介し、すなわち“気”を効率的に全身へ巡らせ、骨の髄にまで浸透させる武当山伝統の体得法を初めて公開し、多くの太極拳愛好家の方々に新たな修練の視点を提供できたと自負しております。

現在私は新たな書籍の準備に取り組んでいます。「武当山伝統の楊式85式太極拳」この奥深く優雅な套路の中に息づく、本格的な「行気」の技法を、今改めて現代の言葉で、かつ体系的にご紹介しようとしています。… 続きを読む