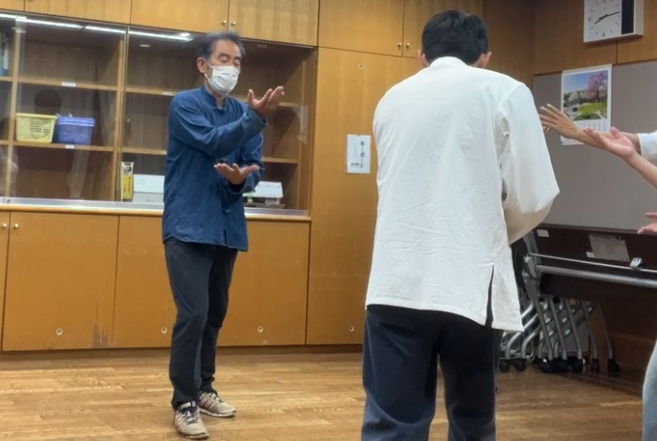

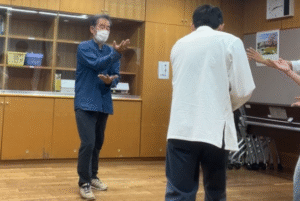

今日の夜間クラスは白蛇吐信。終盤に出てくる通常は撇身捶のところで白蛇吐信の尖掌を打つ。撇身捶は「裏勢」にて巡るべき巡る短打を繰り出す型で、最後に裏勢を飛び出して戻ってきた撩拳にて過渡式となる。

白蛇吐信は、放鬆によって経絡が閉じる(合経)により、その最も中心にある人間の矢状面を走る中心線「中(ちゅん)」に収斂した右手がまるで蛇の下のように繰り出される。

収斂したときには、蛇が舌をぐっと喉の奥にため込み、そこから口を開けて喉の奥から舌が飛び出し様な発勁となる。… 続きを読む

知られざる手揮琵琶

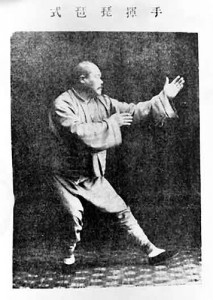

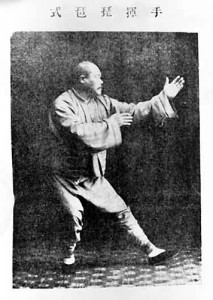

楊家の三世、楊澄甫氏が演じるこの型は、太極拳の中では最もシンプルな型に見える「手揮琵琶」です。以前に実戦空手の髙段者にこの型を披露したことがあります。その彼は前足の虚歩の場合の構えは、空手の場合は猫足だといい、太極拳の構えとは違うというのですが、とんでもない、太極拳でも虚歩の構えの場合は猫足ですよと説明したことがあります。また、手揮琵琶には弓歩の構えもあり、古式楊式太極拳の実際の套路の過渡式に含まれています。

楊家の三世、楊澄甫氏が演じるこの型は、太極拳の中では最もシンプルな型に見える「手揮琵琶」です。以前に実戦空手の髙段者にこの型を披露したことがあります。その彼は前足の虚歩の場合の構えは、空手の場合は猫足だといい、太極拳の構えとは違うというのですが、とんでもない、太極拳でも虚歩の構えの場合は猫足ですよと説明したことがあります。また、手揮琵琶には弓歩の構えもあり、古式楊式太極拳の実際の套路の過渡式に含まれています。護身

ひ弱な女性や、年配者にとって、強力な筋肉と打撃力をつけて身を守ることなどナンセンスです。

ひ弱な女性や、年配者にとって、強力な筋肉と打撃力をつけて身を守ることなどナンセンスです。

楊式太極拳と柳生新陰流の「勢法」

武当派の楊式太極拳は勢いを重んじます。十三勢という基本勢があるため、十三勢とも呼ばれます。その勢が形に表れるのを「型」といい、型の連続が套路です。

武当派の楊式太極拳は勢いを重んじます。十三勢という基本勢があるため、十三勢とも呼ばれます。その勢が形に表れるのを「型」といい、型の連続が套路です。

4次元の太極拳

十三の勢には、まず四正手があります。

四正手は、右攬雀尾では、掤は進行方向に向かって右前上から扌履は左後下、擠は前、按は後下から前と、右交差の3次元を描き、左の攬雀尾で左交差の3次元を描き、幅、奥行き高さである空間を全て網羅します。身の幅、眼の奥行き、手の高さの三尖で空間を描くということです。

そして四隅手ですが、野馬分鬃では、靠肘挒で因縁果の三節になり、現在から未来への時間軸を構成しています。後ろ手の採はその現在を身の中心線とすれば、三節に伴う過去の時間を表しています。靠肘挒の勢は採勢が力点となっているのです。そして中心線が支点、そして靠肘挒が作用点です。靠肘挒と進む長勁は後ろ手の採勢が力点となり、身体の中心線が重要な支点として発勁されます。… 続きを読む

呼吸は生きる。息(いき)る。生命の要。

最近の話題作映画「ハプニング」、日本でのメインフレーズは「人類は滅びたいのか」。

最近の話題作映画「ハプニング」、日本でのメインフレーズは「人類は滅びたいのか」。

この映画の中では、植物が何らかの有害物質を空気中に放出し、人間がどんどんおかしくなり死んでいきます。この映画が提供しようとしているメッセージは人類と植物の関係から、人間の生命の営みである呼吸に深く関わっていくことで、生命の根幹をも脅かすかも知れない大気という空間に目を向けたもののように思います。

もともと人間にとって、大気中になくてはならない酸素は地球誕生時の大気には存在していませんでした。しかし、植物のような光合成を行うものが出現したことで大気には徐々に酸素が蓄積されていきました。まるで植物が、地球を制覇しようとするような勢いだったという人もいます。… 続きを読む

金鶏独立の勢

金鶏独立は85式では、独立式、24式では下勢独立として、套路で練習します。

金鶏独立は85式では、独立式、24式では下勢独立として、套路で練習します。

金鶏独立の勢は上下方向に交差する十字勁を中心として、上手には中心勢を維持しながら、挑勢(下からの振り上げ)、裏勢を肩より上で働かせます。

これにより、金鶏独立は長勁として完成します。

下の手は採勢です。腰腿も十字勁によって,上手の方の足は上に、下手の方の足は下に沈みます。

以上は金鶏独立の鑚勁と長勁の用法です。

金鶏独立は、中心線をねじりながら、腰腿によって、上腿を下腿側にねじ上げて、下の腕をその上腿の膝の外側に採勢によってへばりつけます。… 続きを読む

海底針と双龍拉椀

海底針は太極拳における裏勢(りせい)=(体の内側を使って抱き込むような勢)を習得する重要な招式です。

海底針は太極拳における裏勢(りせい)=(体の内側を使って抱き込むような勢)を習得する重要な招式です。

双龍拉椀(そうりゅうらわん)は海底針の示意であり、相手の手首の内側を双龍の上あごで、外側を大小の拳頭を下あごでひしぎ噛んで上あごを裏勢にもとづき内側に引き込み、上あごを前側へ押し噛んでいく手法です。

この裏勢がないと、以上の拉勁は発勁とはならないのであり、重要な練習方法となります。

海底針の裏勢は多くの擒拿術に含まれますが、この双龍拉椀は最も基本的な示意なので、単法として相対で練習をします。… 続きを読む

太極拳の四隅手における板と棒

太極拳は円の動きで動くと一般では理解されています。確かに十三勢の四正手(しせいしゅ)は円と曲の勢です。

ところが四隅手(しぐうしゅ)は直と伸の勢であり、後は五行の方角で十三勢となっているのです。

四正手は太極拳を聞いたことがある人なら円の柔らかな動きということで理解はできるでしょうが、四隅手は理解しにくいものです。

四正手も四隅手も五行も、相対の武道練習において詳しく学びますが、四隅手の勢を実感できるのは特に拳脚の相対練習になります。… 続きを読む

太極拳は意識で動くと他で教わりました。意識で動くと無為ではないですよね。

太極拳は意識で動く?そんなことをしていたら太極拳ではなくなります。

太極拳は無意識で動きます。

無意識とは何でしょうか?

無意識とは意識がないと言うことでしょうか?

実は違うのです。

意識には顕在と、潜在があります。そのどちらも意識なのです。

潜在にある意識が、自分では顕在しないで働くことが最も多く、癖や執着などに現れます。煩悩や見えない雑念なども全てそこにあります。

太極拳で言う、無意識とは完全なる純粋な意識です。無為自然と言います。… 続きを読む